Fakultät Medien

Labor Medienökologie

»The word media ecology implies the study of environments; their structure, content and impact on people.« Neil Postman, 1971

Ambient Technologies wie Smartphones und VR-Headsets schaffen neuartige Umweltbezüge zwischen Mensch, Natur und Technik. In dem Labor Medienökologie (LME) der Hochschule Offenburg untersuchen wir diese Gefügebildungen in Theorie und Praxis in Form von Textarbeit und medialen Versuchsaufbauten. Die Studierenden entwerfen und realisieren Experimentalsysteme, die ihnen Handlungsmöglichkeiten im Kontext einer künstlerischen Forschungspraxis aufzeigen.

Im Fokus unserer Arbeit stehen Rauminstallationen und interaktive Filmanwendungen, die in den drei Phasen Konzeption, Produktion und Reflektion gestalterisch bearbeitet werden. Durch die Vermittlung von theoretischen und praktischen Grundlagen aus den Bereichen der Medienkunst, der Medienwissenschaft, der Medieninformatik, der Grafikprogrammierung sowie des Physical Computing unterstützen und begleiten wir die studentischen Explorationen. Je nach Anwendungsfeld finden Sensordaten aus der unmittelbaren Umgebung, Daten aus dem Internet oder generative Werte Verwendung.

Die Entwicklung der Anwendungen wird von einem medienphänomenologischen Ansatz begleitet, um die entworfenen Ökologien künstlerisch zu beforschen. Im Zentrum stehen dabei Fragen der Umweltbildung, der Transmedialität und der Interaktion.

MEDIENÖKOLOGISCHE FORSCHUNGSPROJEKTE

DE\GLOBALIZE (2015-2025)

Eine medienphilosophische Suchbewegung nach dem Terrestrischen

DE\GLOBALIZE ist ein künstlerischer Forschungszyklus, der sich über eine Dekade und mehrere Kontinente erstreckt. Medienethnografische Interventionen in Indien, Ägypten, im Kongo und am Oberrhein erörtern den Zusammenhang von Klimawandel, Energie, sozialer Ungleichheit Migration.

In Kooperation mit dem Indian Institute of Science in Bangalore, der German University Cairo, der Kunstakademie Kinshasa sowie den Universitäten Freiburg, Mulhouse und Strasbourg. Das umfangreiche Interaktive Webarchiv findet sich unter http://deglobalize.com

Clim'Ability Care (2023-2026) & Clim'Ability Design (2019-2023)

Interdisziplinäres Forschungsprojekt zum Klimawandel am Oberrhein

Das Labor für Medienökologie war von 2019 bis 2022 Teil des interdisziplinären und transnationalen Interreg Forschungsprojekts Clim’Ability Design.

Ziel des Projekts war die Identifizierung von klimawandelbedingten Risiken und Chancen für kleine und mittelständische Unternehmen am Oberrhein. Sie sollen darin unterstützt werden, ihre Entwicklungsstrategien an künftige klimatische und sozio-ökonomische Verhältnisse anzupassen. Dies wurde durch die Nutzung und den Austausch von Informationen, Erfahrungen und anderen Formen des Wissenserwerbs und der Wissenskommunikation erreicht.

Clim'Ability Care

Von 2023 bis 2026 läuft das Folgeprojekt Clim’Ability Care.

Ziel des Projekts ist die Förderung einer neuen Unternehmenskultur am Oberrhein mit der Klima-, Natur-, Umwelt- und Wirtschaftsrisiken vorgebeugt wird und die die Prävention und das gemeinsame Management von Katastrophen fördert. Hierfür hat sich das Forschungsprojekt auf drei Pilotstandorte fokussiert.

Die künstlerische Forschung BECOMING RIVER des Labors für Medienökologie ist Teil von Clim'Ability Care. BECOMING RIVER ist dabei eine Suchbewegung nach Verbindungslinien von Leben und Gefühlen entlang des Flusses Murg (im Pilotstandort Murgtal): Eine Sonde mäandert durch den Flußlauf und wird an verschiedene Uferstellen angespült, an denen ethnografische Erkundungen stattfinden. Die Sonde als situationistisches Geschwemmsel bildet immer wieder neue Umweltbeziehungen aus und sammelt dabei Geschichten, die ein Netzwerk in den fließenden Raum einschreiben: ein Gärtner, der seine Gewächshäuser direkt am Wasser hat, ein schicksalhafter Fischer, bei dem Leben und Tod an der Murg zusammen kommen, eine Klinik, in der Menschen an den Ufern des Flusses Erholung suchen und viele mehr. Wie lebt es sich mit und an der Murg? Becoming River, also Fluß-Werden, verstehen wir so im Sinn einer solidarischen Mensch-Werdung, als Suche nach neuen Verbindungslinien. Dieses Treiben ist zugleich ein "Mehr-als-Menschlich-Werden", durch das sich neue Umweltbeziehungen ausbilden.

Im Rahmen von BECOMING RIVER wird derzeit an einer Installation, einer interaktiven Webdokumentation und verschiedenen Filmen gearbeitet.

BMBF-Verbundprojekt Gendering MINT digital (2017-20)

In Kooperation mit der Universität Freiburg und der Humboldt Universität Berlin zur Sichtbarmachung von Genderperspektiven mit ethnografischen Methoden der Science Technology Studies (STS).

WASTE LAND (2015-17)

Parasitäre Struktion im Anthropozän

Das künstlerische Forschungsprojekt WASTE LAND verhandelt die Frage, wie Materie, Organismen und Geographien im Zeitalter der Technosphäre als relationale Verbindung auf einer Ebene mit dem Menschen gedacht werden können. Die künstlerische Forschung fokussiert auf umweltliche Gefügebildungen und den Umgang mit Ressourcen im Vergleich zweier Müllverwertungssysteme in Kairo und in Südbaden.

Die Forschung von WASTE LAND fokussiert auf den globalen Austausch von Energie und Narrative. Das Projekt exploriert die ästhetische Dimension dieser strukturellen Kopplung als Vergleich zwischen Mokattam Village/Kairo und der Müllverbrennungsanlage in Eschbach/Baden. Das Experimentalsystem kann im Sinne des Philosophen von Jean-Luc Nancy als ›Struktion‹ aufgefasst werden, als eine »nicht koordinierte Gleichzeitigkeit von Dingen oder Wesen, die Kontingenz ihrer Kozugehörigkeiten, die Streuung im Wuchern von Aspekten, Arten, Kräften, Spannungen und Intentionen«.

Relationale Netze, Abfall und das Parasitäre bilden Zentren der gegenwärtigen Medienökologie. Welche materiellen und informationellen Verbindungen existieren zwischen unterschiedlichen Milieus? Welcher Austausch von Dingen, Geschichten und Partikeln findet dort statt? Wie verwickelt ist ein Beobachter in diesen Stoffwechsel, wenn er nicht mehr auf die Dinge blickt, als vielmehr verwoben aus den Dingen heraus lebt?

WASTE LAND ist Teil der künstlersichen Forschung DE\GLBOALIZE

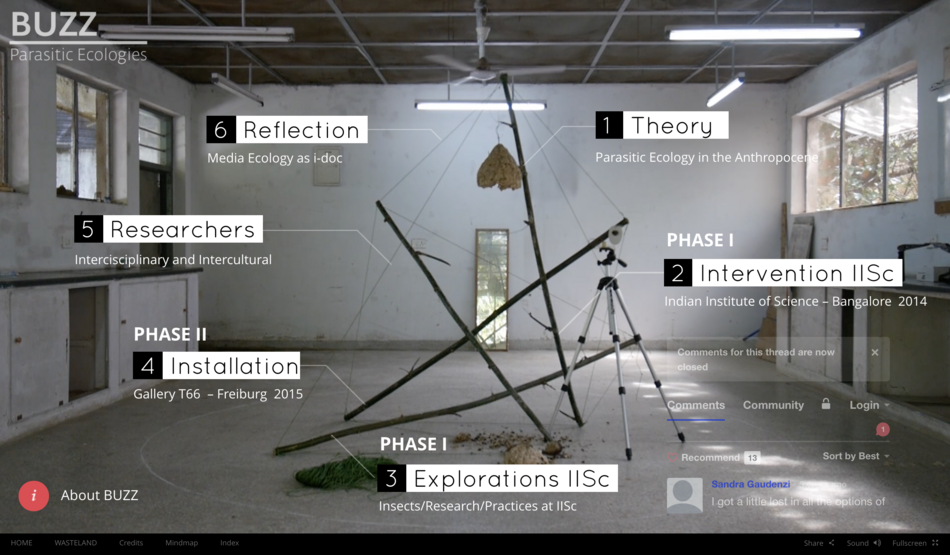

BUZZ (2014-15)

Parasitäre Ökologien

Das Wespenlabor am Indian Institute of Science in Bangalore (IISc) wird zum temporären Wirt des künstlerischen Forschungsparasiten BUZZ. Verschiedene Formate wie Skypeperformances, Screenings, wissenschaftliche Experimente, Diskussionen und Foren schaffen interdisziplinäre Schnittstellen zwischen Epistemen und Forschungspraktiken. Stadtinsekten, Ektoparasiten, tropischer Regen und begleiten den künstlerischen Erkenntnisprozess.

Das künstlerische Forschungsprojekt BUZZ untersucht medienökologische Gefügebildungen zwischen Menschen und sozialen Insekten. Künstlerische Interventionen, ethnographische Dokumentationen, Performances und Workshops hinterfragen und erweitern den anthropozentrischen Grundsatz von Wissen und Wissenschaft.

Techniken können auch von Nicht-Menschen entwickelt und angewendet werden. Biber bauen Dämme, Termiten errichten fantastische Bauten und Algorithmen interpretieren unser Verhalten. Diese Wissenspraktiken entwickeln sich fortlaufend auf mannigfaltige Art und Weise, finden auf unterschiedlichsten Wegen Verbreitung und werden als „erweiterte Phänotypen“ (Dawkins 1982) Teil von kollektiven Gedächtnissen. Von besonderer Bedeutung ist die Frage, in welchen Momenten und in welcher Form Wissen überhaupt entsteht, wie es als solches klassifiziert wird, um schließlich doch auch gleichzeitig medial vermittelt zu werden. Eine Herausforderung für die Beforschung dieser Prozesse liegt in der Evidenz bzw. Sichtbarmachung nicht nur von expliziten, sondern besonders auch von impliziten Prozessen der jeweiligen Übertragungen.

Der transdiziplinäre Projektzyklus untersuchte in einer ersten Phase im Sommer 2014 Beobachtungspraktiken und verkörperte Wissensformen in der Interaktion von Wissenschaftlern, Wespen und Ameisen in einem südindischen Insektenlabor. 2015 trat das Projekt mit einer Assemblage aus Ausstellung, Filmvorführungen, Performances, Workshops und Vorträgen in Phase II. Insektenforscher, Parasitologen, Kultur- und Medienwissenschaftler diskutierten über Querverbindungen ihrer Forschungsgebiete. Im Zentrum der Auseinandersetzung stehen die Begriffe des Parasiten und der Störung.

BUZZ ist der Startpunkt des künstlerischen Forschungszyklus DE\GLOBALIZE